日本橋「まるたか」跡でとんかつを食べる (March 2008)

戸板康二の命日、名づけて「洗亭忌」は1月23日。

矢野誠一著『戸板康二の歳月』(文藝春秋、1996年6月)によると、1992年12月14日の戸板康二77歳の誕生日に東京會舘にて開かれた「戸板康二先生の喜寿と芸術院会員を祝う会」(出席者全員に『句集 良夜』と「戸板康二著書一覧」という和綴の冊子が配られた。)の裏方をつとめた数名の慰労として、戸板康二自身の発案で、1993年1月22日、午後6時より銀座の「はち巻岡田」にて会食をするはこびとなった。出席者は、矢野誠一と金子信雄、文藝春秋の阿部達児と宮崎博と中井勝と関根徹、戸板康二の計七人。

この日、戸板康二はお酒はさほど飲まなかったものの、一番早いペースで食事を続けていた。矢野誠一さんは『戸板康二の歳月』に、《ちょうど皇太子の婚約が発表されたすぐあととなって、皇室関係の話題もあったし、たしかその前日だかに亡くなった安部公房のはなし、木下順二の新著『あの過ぎ去った日日』を、「あれはいい仕事だね」とおっしゃったことなどなど、まさに議論風発だったのだが、それよりもなによりもおどろかされたのは先生の健啖ぶりであった。》というふうに記している(p.5)。午後9時に散会し、車で送られての帰宅後は、楽しかった会食の様子を夫人に語り、大相撲の結果をテレビでチェックして、早々と就寝したという。そして翌朝、毎朝の習慣のとおりに、8時過ぎに新聞を取りに行った折に廊下にうずくまるように倒れて、そのまま死亡することとなった。

浅草神社の久保田万太郎の句碑の小泉信三による撰文ふうに書くと、戸板康二は、平成五年一月二十三日、「ニワカニ逝ク」。

戸板康二最後の晩餐は「はち巻岡田」となった。また、矢野誠一さんは『戸板康二の歳月』に、午後6時からの会食の前に教文館から出てくる戸板康二の姿を遠くからみとめたことを以下のように綴っている(p.241)。

招かれたひとりであった私は、午後六時という約束の時刻よりちょっとはやく銀座に着いて、ちょうど松屋の手前のところで古い知人とはちあわせた。どこかでお茶をのむほどの時間は許されず、そのまま立ちばなしで近況など伝えあっていたのだが、そのとき銀座通りごしに教文館から出て来る戸板康二先生の姿が目にはいった。洒落たハンチングを頭にのせて、はち巻岡田の方角にゆっくりと歩をはこぶ先生の姿は、灯点しどきの銀座の街にとてもよく似合った。というわけで、戸板康二が最後に立ち寄った本屋は銀座教文館、1月22日の午後6時前。この日はなにか本を買ったのか、それとも棚を見ただけだったのか。『午後六時十五分』(三月書房、昭和50年7月)のあとがきで、

ぼくは、ものを書くという仕事を、どこにいても、朝の十時ごろからはじめ、夕方の六時まえに切り上げるという習慣を、長年守っている。夜ペンを執ることは、緊急の原稿を書くという例外的なケースを除いては、決してしない。と綴っているとおりに、戸板康二は原則として執筆は午後6時までとし、それまではアルコールは摂取せず、仕事を切り上げた午後6時以降にゆっくりと酒杯をかたむけるという習慣を文筆生活の自らのケジメとしていた。午後6時以降の酒杯というのは、夕食のまえに自宅でワイングラスを傾けることもあったし、四谷の「F」といった行きつけのお店に出かけることもあった。奇しくも死の前夜となった1993年1月22日の「午後六時十五分」の戸板康二は「年下の親しい友人」たちと「はち巻岡田」にいた。久保田万太郎遺愛の店だった「はち巻岡田」にいた。すなわち、「街の親しい店の隅に腰かけて」いた。死の前日まで戸板康二は「長年守っている習慣」を「頑固に守って」、その生涯をおえた。

もうひとつ、これも頑固に守って来た原則だが、午後六時以前は、一滴のアルコールも採らないのが、日常のきまりで、そのかわり、午後六時に時計の針がゆくのを、日によっては、待ちかねる時がある。

大体、予定どおりのことをすませ、あと二十分で、午後六時というような時、仕事に使った本やスクラップ・ブックを片づけ、万年筆を鞘におさめ、原稿紙を整理したりしているあいだが、まことにたのしく、やがて六時になると、夜の生活時間帯に一歩ふみ入れることになる。

時には、三時からの試写を見おわり、書店の棚をのぞいたり、小買物をしたりして、六時を心待ちにする日もある。そういう日の午後六時十五分は、街の親しい店の隅に腰かけて迎えることになる。

*

今年(2008年)の洗亭忌は、朝から雪がボタボタと降り続けていた。雪降りは室内にいる分には実によいものだ。日中は、窓から降る雪を見ながら、「洗亭忌」には雪がよく似合う、などとひとり悦に入っていた。日没の頃は雪は雨に変わっていた。ちょいと足をのばして、銀座へと出かけてみたら、ふらりと立ち寄った東哉(http://www.to-sai.com/index.html)で、小村雪岱の《雪兎》を目の当たりにし、静かに感激することとなった。

|

【図1】小村雪岱『日本橋檜物町』(高見沢木版社、昭和17年11月)の口絵の団扇絵《雪兎》。『日本橋檜物』は三回忌の翌月に発刊された雪岱の遺文集。明治製菓勤務時の戸板康二が宣伝部長内田誠の命で、雪岱の弟子筋の当時資生堂在籍の山本武夫とともに編集を担当した。このとき戸板康二は26歳、山本武夫は31歳。『日本橋檜物町』は中公文庫(1990年8月)での発刊を経て、現在は平凡社ライブラリーにて間然するところない見事な編集で復刻されている(出版社サイト)。 |

このお店にはいつも雪岱が飾ってある。季節ごとに展示替えをしているのか、たまたまその日は《雪兎》だった。大正4年のウサギ年生まれの自身の干支にちなんで、戸板康二はウサギの置物を集めることに熱中していて、その居間にはたくさんのウサギが並んでいた、というわけで、思いがけなく雪岱の《雪兎》と対面するとはなんと「洗亭忌」にふさわしい瞬間であろうかと思う。ジーンと余韻にひたりながら外に出たら、だいぶ小降りにはなっているけれども依然冷たい雨がポツポツと降っている。傘をさして、銀座8丁目から京橋、日本橋をゆっくりと歩いて、その日の夕食は、ひさしぶりに日本橋本町の「かつ平」でロースカツ定食を食べた。先ほどの東哉とおなじく、ほんのなりゆきで来ることとなったのだけれど、なんと洗亭忌にふさわしい空間であろうかとひとり勝手に決めつけて、今年の洗亭忌は朝から晩まで悦に入りっぱなしだった。

*

日本橋のとんかつ屋の「かつ平」は、ブログ「森茉莉街道をゆく」(http://blog.livedoor.jp/chiwami403/)のちわみさんと3年前の晩夏の夕べ、日本橋界隈で日本酒を飲んだときに教えてもらったお店。久保田万太郎の行きつけだった「まるたか」のあった場所は今はとんかつ屋になっているんですよと、ちわみさんは「月刊日本橋」(http://www.nihombashi.co.jp/menu/heya/heya_index.html)巻末の地図に大きく目印をつけてくださるのだった。

「まるたか」跡が「かつ平」という名のとんかつ屋になっているという事実は実に魅惑的だった。数日後「月刊日本橋」片手にさっそく出かけてみると、ああ、これぞまさしく「まるたか」だと、しばしお店の前に立ち尽くしてしまうのだった。

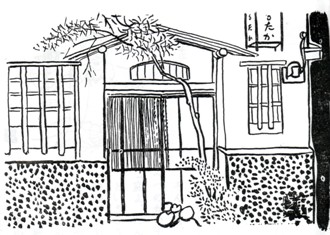

| 【図2】日本橋「かつ平」:中央区日本橋本町1−2−3 |

これぞまさしく「まるたか」だ、なんて、初めてこの地に立ったというのに、あたかもずっと前から知っていたような感覚になってしまうのは、ひとえにも安藤鶴夫『ある日・その人』(婦人画報社、昭和37年4月)に描かれている宮田重雄による「まるたか」正面とまったくおんなじ光景が眼前に広がっていたから。

| 【図3】安藤鶴夫『ある日・その人』(婦人画報社、昭和37年4月)所収「ちろりと秋の花」より、宮田重雄の挿絵。「まるたか」正面。 |

ガラガラッと引き戸を開けると、「いらっしゃいませ」と店員さんたちの挨拶が耳に心地よい。と、店内に足を踏み入れてみても、やっぱり安藤鶴夫『あの日・その人』の宮田重雄描く「まるたか」とまったくおんなじ光景が眼前に広がっている。カウンターなど調度は新調されているけれども、往時の「まるたか」を知らない身にとっては、店内のたたずまいは「まるたか」を髣髴とさせるに十分だった。

| 【図4】おなじく『ある日・その人』より、宮田重雄の挿絵。「まるたか」店内。 |

3年前の晩夏に、ちわみさんに教えていただいて初めて来たときから、とっておきのようにして「かつ平」でロースカツ定食を食べる夜がある。初めて来た日からずっと、わたしの座るのはいつもカウンターの一番左はじの椅子。初めて来た日もそのあとも、いつもこの席は空いている。「かつ平」は近隣で働く人びとの昼食どころとしての営業がメインのようで、夜はたいていガランとしている。わたしが来るのはいつも夜。夜の路地裏の「かつ平」界隈はひときわ暗くて、「かつ平」の明かりが夜道にひっそりと灯っている。「まるたか」の灯りもこんな感じだったのではないかしらと思って、いつも心躍らせている。

それまで外食でとんかつを食べるということがなかったので、実は、「かつ平」は初めて訪れたとんかつ屋であった。以後も、「かつ平」以外のとんかつ屋はほとんど知らない(唯一の例外は上野の「井泉」だけれど、こちらは川島雄三の『喜劇 とんかつ一代』に思いを馳せてだったから「飲食」よりは「観光」がメインだった。たいてい「観光」は一度で十分)。であるので、とんかつに御託を並べるのは無理な相談、わたしにとってとんかつを食べるということは、「かつ平」でロースカツ定食を食べながらビールを飲む、ということである。「かつ平」のとんかつはサクッとジュワッととてもおいしい。ビールをグビグビ飲んで満腹になって、外に出ると、やっぱり「かつ平」界隈はひときわ暗い。満腹の身体をやわらげるべく、ビールのほろ酔いを覚ますべく、テクテクと銀座へゆくのがいつものパターン。これからどこかバーへ出かけるとするかな。とんかつを食べることはめったにないので、今夜は特別、二次会もちょいとぜいたくしたい。

*

季刊雑誌「四季の味」に連載の、矢野誠一さんの「昭和の味散策」をいつもたのしみにしている。最新号(第52号・春号、2008年3月7日発売)は「とんかつ」だった。

《カツレツの主流が、豚肉を用いる「とんかつ」となった歴史は意外に新しく、関東大震災以後だと言われる。一九二三年の関東大震災は、この国に一種の風俗革命をもたらすのだが、カツレツの主役を豚が奪うにいたった背景には、新時代昭和の象徴ともなったモダニズムの風潮も無視できない。ポークカツレツのポークすなわち豚を、「とん」と音読させたうえ、「勝烈」「勝礼津」「佳津烈」などとあて字の多いカツレツという日本的発音をもつ英語の略称と合成せさせたネーミングの巧みさが、その時代風潮にマッチしたのだ。なんでも宮内省の大膳職をつとめた島田信二郎が、上野の「ぽんち軒」のコックとなったときの命名だときいたものだが、上野をとんかつの発祥の地とするのは、ここからきているらしい。》という一節がある。ここで名前があがる文人は正確には同世代ではないにしても、わたしにとってとんかつを食べるということは、彼らの食味随筆に思いを馳せることでもあるということに気づくのだった。

《そのとんかつに一家言あるむきがこれまた少なからずいて、いろいろと御託のほどならべたてているのにふれると、そのひとたちの世代的な共通項があることにすぐ気づく。文人でいうなら小島政二郎、久保田万太郎、獅子文六、安藤鶴夫、吉田健一、古川ロッパなどなどいずれも明治生まれであることだ。ということは、とんかつがカツレツの主役をはるようになった昭和の初めに青春を謳歌していたひとたちで、彼らにとってとんかつは、われらが時代の食べものという思いが強くあったに違いない。》

久保田万太郎の俳句より。

たまたま下谷御徒町をすぎ、いまはむかしの“ポンチ軒”を想起す(二句)

短 日 の ポ ン チ 軒 と は 命 け し か な

短 日 の カ ツ レ ツ 五 十 五 銭 か な

(『冬三日月』昭和22年)

また、矢野誠一さんの上掲の文章の、《概してとんかつ愛好者には、ヒレよりもロースが好みというのが多いようだ。近頃では、身体にもいいとやわらかいヒレ肉を使って、それもぶ厚いのを揚げる技術を売りものにするところが増えて、なかにははなからロースを扱っていないことを自慢気にうたう自称名店もあるが、私のまわりを見わたす限りでは、「脂身のあるロースでなくてなにがとんかつ」とする派が、断然ヒレ派を圧している》、《とんかつに限ってはビール、それも生ビールよりも、できることなら壜ビールでいきたいと思うのは、私だけだろうか。逆の言い方をすれば、ビールのないとんかつなんて食べたいと思わない》という一節に、うなずくことしきり。

なんて、たまたま初めて「かつ平」に入ったときに、たまたま「ロースかつ定食」を食べて、たまたま壜ビールを飲んだので、以後もそのまま同じ組み合わせになっていたに過ぎないのだけれども、この矢野誠一さんの文章をなぞるようにして、今後もロースに壜ビール、といきたいと思う。戸板康二の「午後六時十五分」よろしく、アルコールを飲むのは夜だけなので、わたしが「かつ平」に出かけるのはいつも夜となる。「まるたか」前の路地の暗闇を体感しながら、ガラガラッと引き戸を開けると、いつも「いらっしゃいませ」と店員さんたちの心地よい挨拶が待っている。

*

戸板康二「酒中日記」(「小説現代」昭和41年6月号掲載。吉行淳之介編『酒中日記』講談社・昭和63年8月発行、「Boolish」第6号《戸板康二への招待》(2004年1月23日発行)に再録。)より。

某月某日。

三越名人会に行った。

帰りに、同じ日本橋のまるたかに寄る。去年のクリスマス・イヴに行ったきりだ。この店は、久保田先生が好きであった。

お惣菜というような、アットホームな料理があって、気どっていなくて、くつろいだ感じが嬉しい。

去年やはり三越劇場のかえりに、まるたかへ行こうと思って、夜の町を歩いてゆくと、山本嘉次郎監督に会い、同行したことがある。山本さんにも気に入りそうな店である。

まるたかの主人は、高橋貞二といって、故人になった映画俳優と同名のため、まちがい電話がかかって困ったそうだ。俳優の高橋氏が亡った時、この店の主人は、そのゆかりで、霊前に花を供えたという。その話は、安藤鶴夫氏が「ある日その人」に書いている。「文学界」に「久保田万太郎」を書いているので、まるたかの一隅にすわっていて、一種の感慨を禁じ得なかった。

銀座を歩いて、日航ホテルの裏のバー・クールにはいる。この店では、いつもぼくは二階にあがることにしている。

むかし、渋谷にクールという同名の店があって、よく行った。その頃は、銀座のクールは知らなかったのだが、一度さそわれて入ってから、この頃は、銀座で飲む時、ここに行くことが多い。ビールを置かない店だが、それで時に不便を感じる以外、ぼくには、申し分ない店である。

「いつもの」といって、例の、水割りのかわりのホット・ウィスキーを二杯飲む。考えてみると、年中、同じような酒を、同じような顔をして飲み、同じように酔って眠る。曲のない話である。外へ出ると、あいかわらず寒い。春はなかなか来ない。

戸板康二のある日の「午後六時十五分」以降のひととき。この文章を真似して、「かつ平」でロースカツ定食を食べて、壜ビールを飲んでから、銀座へとゆっくりと歩いて、三原通りの銀座6丁目、洲之内徹の現代画廊のあった銀緑館ビルの地下にあるバー「TARU」でウィスキーを飲んだこともあった。「まるたか」も「クール」もなくなってしまって久しい。洲之内徹のいた銀緑館ビルもまもなく取り壊されるという。

ところで、戸板康二は上の「酒中日記」で、《ビールを置かない店だが、それで時に不便を感じる以外……》と、銀座の今はなき「クール」について書いているけれども、「小説現代」の「酒中日記」に二度目の登場の折には(昭和52年9月号)、

某月某日。という一節があるのだった。前奏としての麦酒、ということで、ふだんなにげなく「とりあえずビール」と言っているのだったけれども、戸板康二の言葉に「なるほど、なるほど」と、量がすぎないためのビール、ということを今度から意識してみようと思った。なんて、いざ飲む段になると、そんなことは忘れて、いつものとおりになにも考えずに「とりあえずビール」となるのだけれども。そして結局飲み過ぎてしまうこともしばしばなのだけれども。

銀座の鶴の家の会合に出て、ビールをグラスで四杯飲む。このごろは、帰りにどこかに寄る日も、寄らない日も、六時から八時までの時間にはビールをゆっくり一本飲むことにしている。早くから、ウィスキーにすると、どうも量がすぎてしまう。

適量を考えて飲むのは、酒飲みとしては、野暮かもしれないが、翌日の仕事があるから、これは仕方ない。

*

「まるたか」について綴った文章のきわめつきは、先にあげた安藤鶴夫『ある日・その人』(婦人画報社、昭和37年4月)ということになろう。前掲の宮田重雄の挿し絵とともに、「ちろりと秋の花」と題した一章でたっぷり読むことができる。

| 【図5】安藤鶴夫『ある日・その人』(婦人画報社、昭和37年4月)。函入。絵:宮田重雄、題字:佐野繁次郎。昭和35年3月19日から7月15日まで「東京新聞」朝刊に連載していたもの(挿絵:宮田重雄)を単行本化。久保田万太郎はその書評で《この“ある日・その人”が東京新聞に載りはじめたとき、ぼくは、毎朝、待ちかねてこの続きものを読んだ。それほどぼくに、この続きものが愉しかったのである》と書いている(「東京新聞」昭和37年4月30日に同書紹介文として執筆)。 |

《江戸橋で店の名をまるたか、主人の名を高橋貞二という。》

《主人の高橋貞二もお神さんも、世辞ッけのない生粋の東京ッ子で、それでいて出てくるどんな小鉢の中にも、情がこもっている。》

《元来、この江戸橋の貞ちゃん、たとえばはるあきの彼岸といえば川尻清潭氏の墓を洗っている。川尻さんが亡くなるまでよくのみにたからである。そんなおやじだ。》

《お通しに煎りどうふだの、味噌まめだの、冬だと、煮こごろなんかを出したりするいまどきめずらしいうちで、いかにも下町らしい路地の表に、柳の枝がたれている腰掛けの酒亭である。》

《近くに大きなビルを持つ社長さんたちの客も多く、勘三郎がしゃけでお茶漬をたべにきたりする。》

《久保田先生が文化勲章をもらった時も、新聞の社会部がおめでとうございますといって、いちはやく、先生にそのことをご注進したのもこのまるたかで、日本テレビの“久保田万太郎アワー”をみていた時のことである。》

《花柳章太郎がフランスへいく時、どこというより“まるたか”がいいじゃアないかと、芝居がはねてから、三木助、小さんという顔ぶれで、ボン・ヴォアイアージュと歓送の酒を汲んだのも、江戸橋のほとりのこの店である。》

……などと、安藤鶴夫の語り口に酔うあまり、いつまでも抜き書きしたい衝動にかられるのだけれども、

《万太郎が、銀座の岡田をもうひとつ世話にしたうちという名評をくだしたが、まるたかとはそんなみやなのである。》

という一節がとりわけ心に残るのだった。

雑誌「東京人」2004年3月号の《東京からなくなったもの》特集で、太田和彦さんが「古い居酒屋」を挙げて、《久保田万太郎が文化勲章の祝いをした日本橋「まるたか」で、柱にさりげなく留めた細い筆跡の短冊を見ながら、いり豆腐で盃を傾けた。》というふうに書いていた。その久保田万太郎の俳句はどのあたりにかかっていたのだろうと、「かつ平」でロースカツ定食を食べるたびに、店内をみやりながらこのことを思い出している。

久保田万太郎の俳句を書きとめておこう。太田和彦さんが見た短冊にはどの俳句が書いてあったのだろう。

“まるたか”にて

煮 大 根 の 冷 ェ 煮 凝 と い づ れ か な

(「春燈」昭和31年)

“まるたか”主人に示す

生 海 苔 に 目 方 の か ゝ る 餘 寒 か な

(「春燈」昭和32年)

一人“まるたか”にて小酌 二句

花 冷 え の う ど と く わ ゐ の 煮 も の か な

花 冷 え の み つ ば の か く し わ さ び か な

(「春燈」昭和38年)

“まるたか”にて 二句

日 本 橋 室 町 鮒 佐 花 火 の 夜

熱 帯 魚 藻 に 身 ぢ ろ が ず 遠 花 火

(「春燈」昭和32年)

日本橋本町“まるたか”にて

煮 や つ こ の 味 は 濃 き ほ ど み ぞ れ か な

(「春燈」昭和30年)

“まるたか”をいでゝ日本橋を渡る

ゆ く 年 の 水 に う つ る 灯 ば か り か な

(「春燈」昭和30年)

日本橋本町“まるたか”にて

年 惜 む 酒 に が き 酒 飮 む は か な

(「春燈」昭和30年)

*

文人たちの「まるたか」を綴った文章を蒐集して、いずれリストをこしらえたいものだけれども、それはまたあらためて。

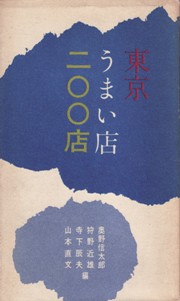

付録として、「まるたか」往時の資料として、当時のグルメ本を掲載したい。昭和38年発行のものと昭和49年発行のもの、おなじ「グルメ本」でもこの十年でたたずまいはずいぶん変わってしまっている気がする。古書展でのたのしみのひとつが、昭和のグルメ本。たいてい雑本扱いで値段は200円とか300円とか500円なので、気まぐれにぽろっと買うのがたのしい。と、気まぐれで買ったくせに、古書展帰りの喫茶店でまっさきに眺めるのはこの類の本になる。健在のお店もあればもうなくなってしまったお店もある。戸板康二の文章で知っているお店が載っているといつもとても嬉しい。

奥野信太郎・狩野近雄・寺下辰夫・山本直文編『東京うまい店二〇〇店』(柴田書店、昭和38年9月)。装釘:磯田尚男。

→ 中身を見る

文藝春秋編『改訂新版 東京いい店うまい店』(文藝春秋、昭和49年4月15日初版)。カバー写真:六本木「チャルダ」。執筆者:狩野近雄、古波蔵保好、東畑朝子。

→ 中身を見る

(14, Mar. 2008)